Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

A partire dal 2000, la prima stagione di CSI: Crime Scene Investigation ha debuttato in TV divenendo ben presto una delle serie di genere definito “procedurale”, cioè che segue le procedure di polizia, più popolare al mondo. Altre serie simili, a partire dai suoi spin-off (CSI:Miami e CSI:NY) per continuare con i vari NCIS, Bones e così via, hanno seguito le sue orme ripetendo quasi sempre gli stessi successi.

Esse hanno permesso di avvicinare il pubblico a un aspetto delle indagini sui crimini in precedenza poco conosciuto, benché nell’ambito della narrativa avesse già iniziato a ritagliarsi uno spazio importante (un esempio su tutti i romanzi della serie dell’anatomopatologa Kay Scarpetta scritti da Patricia Cornwell, sebbene la prospettiva fosse leggermente diversa), cioè quello del meticoloso lavoro della polizia scientifica basato sulle prove fisiche e la loro analisi, contrapposto alla classica investigazione fatta soprattutto di intuito.

Il successo di queste serie ha, però, dato origine anche a un fenomeno che ha tuttora delle conseguenze negative nell’ambito delle vere scienze forensi, o meglio della loro applicazione in campo giuridico. Questo fenomeno viene chiamato “CSI Effect”, effetto CSI.

Esso è dovuto al fatto che ciò che queste serie raccontano è per buona parte finzione, per quanto ci sia una base di realtà. Il telespettatore (o il lettore nel caso dei romanzi), non esperto del campo, non è spesso in grado di distinguere la finzione dalla realtà e ciò genera delle aspettative nei confronti del lavoro della vera polizia scientifica, in rapporto a veri casi di crimini, tutt’altro che realistiche.

Nei vari CSI e simili, per esempio, si nota come tutti i casi vengano risolti grazie al ritrovamento di prove fisiche che risultano schiaccianti nel collegare un sospetto alla scena del crimine e quindi identificarlo come colpevole.

Al di là del fatto che nella realtà le prove fisiche veramente utilizzabili sono spesso molto poche e dalla difficile interpretazione, raramente si mette in evidenza come solo alcune di essere siano considerate dal punto di vista giuridico veramente rilevanti. Rientrano in questa categoria quelle che possono essere fatte risalire al 100%, o quasi, a un’unica persona. In altre parole le uniche prove fisiche veramente schiaccianti sono i riscontri del DNA (che ha una percentuale di errore praticamente pari a zero, a meno che non si abbia a che fare con gemelli omozigoti) e le care vecchie impronte digitali. Ma persino queste ultime hanno indotto a errori anche clamorosi, poiché la loro identificazione può presentare una percentuale di incertezza non del tutto trascurabile.

Aggiungiamo poi che trovare impronte digitali identificabili non è affatto così comune come sembra, mentre nella quasi totalità dei casi di DNA non vi è la minima traccia.

Tutte le altre prove fisiche spesso e volentieri non provano assolutamente nulla. Quando nelle serie TV vediamo i criminologi arrivare a un sospettato da una piccola fibra, grazie anche al supporto di un fantomatico (e anche un po’ fantascientifico) database, e come ciò porti al suo arresto e presumibilmente alla sua condanna, be’, in quei casi è la finzione a prevalere.

Queste prove fisiche nella realtà possono essere fatte risalire a una certa persona con percentuali di probabilità molto basse, poiché ci sono tutta una serie di fattori per cui per esempio la fibra di cui dicevo prima può provenire dagli oggetti più disparati e soprattutto essere stata trasmessa del tutto per caso, attraverso una catena di individui, fino alla scena del crimine.

In altre parole nel mondo reale può accadere tranquillamente che, in un caso in cui c’è una marea di prove fisiche non rilevanti (quindi niente impronte e niente DNA), queste non siano affatto sufficienti a far condannare qualcuno. Al contrario può capitare che si arrivi a una condanna in base a tutta una serie di prove che non includono affatto prove fisiche.

Eppure chi guarda queste serie TV ha la falsa percezione che questo non possa e anzi non debba mai accadere. Questa falsa percezione, che si chiama appunto “CSI Effect”, è l’origine di tanti pareri discordanti da parte dei media e dell’opinione pubblica riguardo a casi famosi, ma soprattutto pone un grosso rischio laddove la si trovi nelle figure di coloro che hanno il compito di giudicare nell’ambito di questi casi e siano nel contempo persone comuni. Sto parlando dei giurati.

I giurati sono persone che non sempre hanno la preparazione scientifica per comprendere veramente la scienza forense o le probabilità a essa correlate, e questo fatto ha portato in alcuni casi a degli errori giudiziari. È infatti capitato che innocenti venissero condannati perché i giurati avevano dato troppo peso a prove fisiche di bassa rilevanza, come appunto la classica fibra sul corpo della vittima che avesse vagamente a che vedere con il sospettato. In altri è accaduto l’esatto contrario e cioè che un colpevole venisse dichiarato innocente poiché non vi era alcuna prova fisica che desse la “certezza” del suo coinvolgimento, anche se vi erano mille altre prove o indizi che davano adito a ben pochi dubbi (come movente, opportunità e persino testimoni oculari).

Ho sentito parlare per la prima volta del “ CSI Effect”, che è oggetto di studio già a partire dal 2006, durante il corso online di criminologia che ho seguito qualche tempo fa su FutureLearn.com, e mi sono resa conto che anche io non ne sono esente. Sono una grande appassionata di queste serie TV (e anche dei romanzi della Cornwell) e, per quanto mi renda perfettamente conto che almeno il 60% di quello che vedo è totalmente irreale (avete presente l’identificazione del DNA fatta in cinque minuti?), sono stata portata spesso anche io a pensare che il lavoro della polizia scientifica fosse davvero centrale, anzi indispensabile nella risoluzione di un crimine (soprattutto negli omicidi).

Questo pensiero è talmente radicato nelle persone comuni appassionate di gialli e thriller che si aspettano di vederlo nei film, nelle serie TV e nei romanzi.

E noi autori di thriller finiamo per dar loro quello che vogliono, anche perché ciò che noi raccontiamo non è e non deve essere la realtà, ma è finzione. Non bisogna dimenticarlo.

C’è chi cerca di essere più realistico possibile e chi, invece, si allontana in maniera notevole da ciò che avviene nel mondo reale, ma praticamente tutti gli autori di questi generi piegano la realtà alle necessità della storia, affinché questa funzioni e si mantenga nel contempo la sospensione dell’incredulità, che spesso non ha nulla a che vedere con la realtà ma solo con la sua percezione. Anche perché, diciamocelo, raramente la realtà si adatta ai tempi e i modi di narrare delle storie, o comunque può a tratti risultare noiosa al lettore che ha delle aspettative ben precise all’interno di un genere. Persino quando si raccontano delle storie vere si finisce per romanzarle in modo che esse funzionino.

Ammetto di averlo fatto anch’io con “ Il mentore”, anzi l’ho fatto in maniera molto marcata. Nel romanzo di vero alla fine c’è solo Londra e le sue strade e qualche informazione generale sull’organizzazione delle forze di polizia. Per il resto mi sono presa un bel po’ di licenze.

Oltre a dare per scontato che gli impiegati della sezione scientifica di Scotland Yard siano di fatto dei poliziotti (nel Regno Unito c’è spesso una notevole separazione tra la polizia, gli investigatori che fanno i rilievi nelle scene del crimine e i tecnici che analizzano i reperti) e a mostrare una cooperazione continua e diretta tra questi e la squadra omicidi, espedienti entrambi essenziali per raccontare la storia nel modo in cui volevo (a questo proposito ho scritto una nota all’inizio del libro), nel romanzo si possono trovare evidenti tracce del “CSI Effect”.

In un’occasione per esempio il protagonista, il detective Eric Shaw, riesce a inchiodare il colpevole con prove fisiche tutt’altro che cristalline. In un’altra, al contrario, una miriade di indizi uniti all’assenza di un solido alibi non sembrano sufficienti a trattenere in custodia neanche per un minuto in più un sospettato, proprio perché non ci sono prove fisiche.

Tutto questo è stato fatto allo scopo di portare la storia in una certa direzione che nel mondo reale non si sarebbe mai presentata. Ma, ricordate, stiamo sempre parlando di finzione, quindi non solo potevo, anzi dovevo farlo. L’importante è farlo come si deve.

Qui mi sono divertita a rendere entrambe le situazioni del tutto plausibili, con spiegazioni che sono in linea con la sospensione dell’incredulità, tanto che, sebbene queste siano delle forzature, nessuno finora le ha percepite come tali, un po’ per il modo in cui le ho presentate, ma soprattutto perché qualsiasi lettore di thriller e gialli è a sua volta vittima del “CSI Effect”.

E, anche se ne è consapevole, in fondo, gli piace pensare che la giustizia sia fatta di bianco e nero, di prove schiaccianti senza le quali non si va in galera, che è più facile che il colpevole venga beccato piuttosto che un innocente paghi per un delitto che non ha commesso. Tutto questo è rassicurante nei confronti di un mondo reale fatto di statistiche incomprensibili, incertezze sulla colpevolezza, errori giudiziari, indagini approssimative e tanto altro, che non ci piace e di certo non ci diverte come invece riesce a fare la finzione. Il genere “crime fiction” in tutte le sue sfaccettature è e deve essere intrattenimento. La realtà la lasciamo, forse, ai documentari e ai saggi.

Da appassionata di crime thriller, sia come autrice che lettrice e spettatrice, sono sempre stata incuriosita dal modo in cui la realtà delle procedure investigative, in particolare per ciò che riguarda la scienza forense, viene reinterpretata nella finzione per presentarla in una maniera comprensibile e in grado di intrattenere il pubblico. Una cosa che ho sempre notato è che chiunque sia il protagonista della storia, che si tratti di un detective, un medico legale, un criminologo, un pubblico ministero, un avvocato o addirittura un antropologo, tale personaggio assurge automaticamente a un ruolo fondamentale nell’investigazione.

Certo, le procedure cambiano da una paese all’altro e per quanto riguarda gli Stati Uniti, frequente scenario in cui un lettore/spettatore si imbatte, addirittura da stato a stato, per cui non è assurdo pensare che a seconda della location in cui si svolge la storia le dinamiche tra le persone che lavorano per scoprire il colpevole di un qualche crimine (solitamente si tratta di omicidio) siano regolate in maniera diversa.

Ma, al di là di casi particolari, sono più propensa a pensare che questo fenomeno sia semplicemente frutto di licenze artistiche. Al di là del protagonista detective, che per definizione ha il ruolo di investigare, tutte le storie che vedono altre figure come protagonista devono per forza piegarsi al volere del proprio creatore, affinché l’azione passi attraverso il personaggio principale e quindi la storia funzioni.

Il ruolo del medico legale è uno dei più gettonati. Ricordate “ Quincy”? È una serie andata in onda sulla NBC a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 che ha come protagonista un anatomopatologo che si ritrova a indagare in prima persona in casi di omicidio. Allora ero troppo piccola, ma mi è capitato di vederla più recentemente su Sky e, nonostante l’effetto del passaggio degli anni, la trovo sempre molto avvincente. Allo stesso filone appartengono altre serie come “ Crossing Jordan”, “ Body of Proof” o la recentissima “ Rosewood”, senza dimenticarsi di quella letteraria di Kay Scarpetta nata dalla penna di Patricia Cornwell: tutte serie in cui gli anatomopatologi o i medici legali (c’è sempre molta confusione sulla terminologia, che le traduzioni in italiano non fanno che peggiorare) si danno un sacco da fare per scoprire il colpevole, quasi fossero dei detective, e spesso rischiano la propria vita.

La figura del criminologo, invece, deve molto al franchise di CSI, che forse per la prima volta l’ha messa in luce, tanto che ha creato notevole interesse nei suoi confronti da parte dell’opinione pubblica e ha fatto crescere il numero di giovani che desiderano intraprendere questo tipo di carriera, per poi magari scoprire che è molto meno emozionante e determinante nella risoluzione di un caso di come appare in TV! A questo proposito in un articolo di due anni fa ho parlato del cosiddetto “Effetto CSI”.

Nella costante ricerca di un nuovo possibile protagonista delle investigazioni che non sia il classico detective si è arrivato persino all’antropologo forense della serie “Bones”, tratta dai romanzi di Kathy Reichs (che è veramente un’antropologa forense), dove la dottoressa Temperance Brennan insieme al resto dei colleghi del Jeffersonian Institute (che nella realtà non esiste!) di Washington risolve efferati casi di omicidio. Okay, insieme a lei c’è l’agente speciale dell’FBI Seeley Booth, ma, diciamocelo, il motore di tutto è la Brennan.

La realtà su come si svolgono le indagini su un omicidio è di certo diversa, ma ciò non ha alcuna importanza, poiché non stiamo parlando di documentari, bensì di finzione. Ciò che conta è che la storia funzioni e che il lettore/spettatore si diverta.

E, comunque, le licenze artistiche vanno ben oltre i ruoli del personaggi. Basta pensare all’ abbigliamento sulle scene del crimine. Chi ha visto anche solo una puntata di “ CSI: Miami” (nella foto a lato, Horatio Caine interpretato da David Caruso) avrà notato criminologi aggirarsi tra i cadaveri in eleganti completi (gli uomini) o impeccabili tailleur con tanto di scarpa con tacco vertiginoso (le donne). E tutto questo nella caldissima Florida. Dove sono le tute protettive, i copriscarpe, le cuffiette e tutto il resto? Il massimo che vedi loro addosso sono un paio di guanti in lattice! Per non parlare del fatto che al momento opportuno diventano tutti perfetti tiratori o abili negoziatori oppure che è sufficiente la più insignificante prova fisica (es. la solita fibra) per inchiodare l’assassino, poiché esiste un database di tutto.

Le licenze artistiche sono, insomma, ovunque e non sempre siamo in grado di individuare il confine tra realtà e finzione. E, tutto sommato, neppure ci interessa.

Personalmente, essendo una biologa, sono affascinata delle scienze forensi, ma più che altro a livello teorico. Avendo lavorato in passato in un laboratorio universitario (anche se le mie “indagini” erano nel campo dell’ecologia, quindi decisamente molto più allegre!) so perfettamente che si tratta di un mestiere fatto di procedure lente, spesso non del tutto attendibili, costellato di ripetizioni e risultati inconcludenti, in cui si produce una marea di dati dei quali solo una piccola parte è davvero utile o comunque utilizzabile. Se le storie dovessero davvero raccontare cosa vuol dire analizzare tutte le prove presenti sulla scena di un crimine, i loro fruitori si annoierebbero a morte.

Ecco perché si arriva alla licenza artistica: nei libri, film o serie TV, ogni evento deve muovere l’azione e poco importa come si vestano i personaggi, quali sia le loro capacità o quali dovrebbero essere esattamente i loro ruoli.

Così, quando mi sono ritrovata a scrivere per la prima volta un crime thriller procedurale, “ Il mentore”, se da una parte ho cercato il più possibile di mantenere una certa logica intrinseca all’interno della trama oltre che una notevole plausibilità scientifica, di fatto da autrice sono stata io a creare le regole che governano il mondo in cui si muovono i miei personaggi. È nata così la mia versione personale della sezione scientifica di Scotland Yard, dove i criminologi sono quasi tutti anche poliziotti (cosa che non è affatto vera nella realtà) e, come tali, non solo possiedono un’arma (la maggior parte dei poliziotti britannici non sono armati), ma la usano con estrema facilità. Inoltre, da nessuna parte specifico se stiano indossando qualche protezione particolare sulla scena, a parte i soliti guanti in lattice, ma d’altronde non dico neppure il contrario.

La stessa spiegazione del loro grado all’interno della polizia è ridotta al minimo in funzione delle necessità della trama. Per esempio, il protagonista, il detective Shaw, dirige una squadra della scientifica, ma solo nel secondo libro chiarisco che è un detective ispettore capo, poiché si accenna a una sua eventuale promozione, che poi rientrerà nella trama del libro finale della trilogia: “Oltre il limite”. Allo stesso modo nel secondo libro scopriamo che l’agente Mills è diventato sergente: il motivo è dare un’ulteriore dimostrazione del fatto che sono passati due anni.

Talvolta, inoltre, i personaggi hanno a disposizione tecnologie futuristiche da me inventate (come il programma usato da Martin Stern in “ Sindrome” per creare al computer una ricostruzione esplorabile della scena del crimine) che si affiancano a quelle reali, per le quali ho compiuto delle specifiche ricerche (la rilevazione delle impronte con la polvere nero-argento o del sangue col luminol).

Ammetto anche che solo metà di tali ricerche derivano dallo studio di tecniche e procedure usate nella realtà, attraverso un corso online che ho seguito (creato dall’Università di Leicester) e ovviamente Google, mentre l’altra metà è figlia del mio background televisivo, cinematografico e letterario.

D’altronde il lettore usa quest’ultimo come termine di confronto e, in fondo, riproporre alcuni aspetti già visti in un libro o in TV non fa altro che rafforzare la sospensione dell’incredulità e, in ultima analisi, aumentare il godimento del romanzo.

Lo scopo è quello di intrattenere e la licenza artistica è e sempre sarà un elemento essenziale nel raggiungimento di questo scopo, anche quando si parla di argomenti più rigorosi, come appunto la scienza.

Uno dei modi più comuni per scoprire il colpevole di un delitto, nella finzione, è fargli trovare addosso, o magari sulla sua auto, una minuscola prova fisica che lo colleghi senza dubbio alla scena o, meglio ancora, alla vittima. Oppure trovare una prova (sempre unica e piccolissima) sulla scena, o sulla vittima, che sia collegabile con certezza a un sospettato.

Sembra facile individuare tali prove (Abby Sciuto di “ NCIS”, nella foto accanto, lo fa di continuo) e, quando accade, questa scoperta diventa quasi schiacciante, spesso spingendo lo stesso sospettato alla confessione.

È classico l’esempio della vernice ritrovata su un’auto spinta fuori strada da un’altra. Che in seguito a un impatto violento dall’auto che ha colpito si possa trasferire un po’ di vernice è abbastanza comune, anzi succede quasi sempre. Pensate a tutte le volte che avete trovato un regalino sul paraurti della vostra auto da parte di qualcuno che si è appoggiato per parcheggiare o ha preso male le misure nell’uscite da un parcheggio.

Ma è davvero possibile risalire al modello e l’anno di fabbricazione dell’auto? In genere no, poiché le stesse vernici molto diffuse vengono usate in modelli diversi, spesso marche diverse, in periodi diversi e, anche ammesso che si stabilisca il tipo di vernice (oltre al colore, intendo), ciò non restringe più di tanto il campo della ricerca. L’unica eccezione si osserva se si ha a che fare con qualche vernice molto rara usata in un altrettanto raro veicolo, per esempio una serie limitata o un auto d’epoca con la vernice originale di cui esistano solo pochissimi esemplari. Di solito qui salta fuori un fantascientifico database che come per magia da un frammento di vernice analizzato con una ricerca che dura al massimo cinque minuti tira fuori la foto dell’auto che, guarda caso, è talmente rara che pochissime persone in tutta la città (e parliamo spesso di grosse città o addirittura metropoli, tipo New York) ne hanno una, tra cui un potenziale sospettato che mostra un altro piccolissimo legame con la vittima.

Il gioco è fatto: un tenue legame con la vittima più la vernice uguale a quella della sua auto e il sospettato crolla.

“Sì, l’ho uccisa io!”

Certe volte mi chiedo come mai questi criminali siano così maldestri o tanto sfortunati da usare dei veicoli rari per compiere i propri misfatti.

Queste eccezioni sono talmente inusuali nella realtà che non avvengono (quasi) mai. Di solito riuscire anche a risalire al colore e forse alla marca dell’auto costituisce solo un elemento in più per avvalorare i sospetti su una determinata persona, ma non aggiunge alcuna certezza.

Esiste però un caso in cui la vernice può essere importante e costituire una prova inconfutabile: quando un’auto è stata riverniciata diverse volte e si ritrova nella prova fisica la stessa stratificazione precisa.

Ma rimane sempre un dubbio. Siamo sicuri che il trasferimento sia avvenuto proprio durante il crimine e non in precedenza? Il più delle volte non lo siamo.

Questo è il problema che affligge qualsiasi tipo di residuo, che si tratti di vernice, vetro, terriccio e persino quello da sparo: non possiamo stabilire il momento preciso in cui si è depositato.

Pensiamo al vetro. L’assassino ha rotto un vetro per penetrare nella casa della vittima. Il sospettato ha un minuscolo frammento di vetro addosso. È il colpevole? Supponendo anche che il vetro sia dello stesso tipo, potrebbe anche essere qualcuno che è stato sulla scena dopo il crimine o magari dal vicino di casa, nello stesso edificio, cui si è rotto un vetro uguale. Anche qui, come nella pittura, vale il caso di tipologie molto rare del materiale, ma rientriamo a tutti gli effetti nel colpo di fortuna.

E il terriccio? Be’, nelle serie TV come “ CSI” non è inusuale che da microgranelli di terriccio presenti sotto la suola delle scarpe o sui vestiti di una vittima arrivino a scoprire con esattezza la scena primaria del delitto. Salta sempre fuori qualche polline di pianta esotica che cresce solo in un unico luogo nel raggio di centinaia o migliaia di chilometri, dove, nonostante dimensioni di svariati ettari, i nostri investigatori trovano in breve tempo altre mille prove fisiche per scoprire il colpevole. Ovviamente esiste un database apposito con tutti i pollini: basta che fai una banale ricerca per immagine. Mai una volta che si tratti di comunissimo terriccio o che il luogo d’origine sia così vasto da essere un vicolo cieco o che salti fuori che è finito sulla vittima in seguito a una catena di comunissime contaminazioni che non porta assolutamente a nessun risultato.

E poi ci sono i residui da sparo.

Quando si spara, dall’arma viene espulsa una nuvoletta di residui che contengono elementi come antimonio, bario e piombo, con una composizione in genere specifica per una certa arma con un certo tipo di pallottole.

Se una persona è stata uccisa con una certa arma, che è stata ritrovata, e sulla mano del sospettato viene rinvenuto lo stesso residuo da sparo da essa prodotto, è molto probabile che sia stato lui a tirare il grilletto.

Se ha usato i guanti? Be’, i residui potrebbero comunque essere finiti sui suoi vestiti, solo che in questo caso non ci sarebbe la certezza che abbia sparato. Potrebbe anche essersi trovato nelle vicinanze, mentre qualcun altro sparava, oppure addirittura essere entrato in contatto con l’assassino in un secondo momento e non avere nulla a che vedere col delitto. Ripensandoci, se avesse stretto la mano all’assassino poco tempo dopo lo sparo, anche lui potrebbe avere gli stessi residui da sparo, pur non essendo il colpevole. La cosa si fa ancora più complicata, se abbiamo a che fare con persone che usano le armi abitualmente e sono sottoposte da contaminazioni multiple da residui.

Insomma, tutte queste prove fisiche che vengono usate spessissimo nella finzione (e a noi piace tanto quando lo fanno) per inchiodare il colpevole, nella realtà il più delle volte sono totalmente inutili o quasi. Ma nella finzione ci divertono eccome e noi autori di crime fiction ci sguazziamo alla grande. Per esempio, ho accennato a dei residui da sparo nel secondo capitolo de “ Il mentore”, nel quale il detective Shaw induce un uomo sospettato di essere un killer su commissione a confessare uno degli omicidi, dopo averlo incastrato con delle false impronte sull’arma del delitto. Il sospettato, un certo Damien Johnson, viene indotto a pensare di non poter dimostrare la propria innocenza (c’è anche il fatto che non è innocente) poiché, anche se durante il delitto portava dei guanti e quindi non avrebbe potuto lasciare impronte, aveva usato un’arma di recente durante il suo lavoro di guardia giurata e quindi il residuo da sparo insieme alla falsa prova lo inchiodava. Per confutarla avrebbe dovuto dire di aver usato i guanti, ma quella sarebbe stata comunque una confessione. Eric sa che i due residui potrebbero non combaciare, ma Johnson, che sa di essere colpevole, è talmente risentito per essere stato incastrato che non ci pensa neppure (magari neppure sa che i residui possono avere composizioni diverse: d’altronde non è mica un criminologo!) e decide di patteggiare. La storia poi continua velocemente, il personaggio viene messo da parte e il lettore non ci pensa più, se mai si fosse posto il problema.

Allo stesso modo nessuno si scandalizza se in “ Bones” (vedi seconda foto), quando si esamina lo scheletro della vittima (chissà perché, poi, decidono di scarnificare tutte le vittime per scoprire come sono morte, anche quelle ritrovate tutte intere, mentre in altre serie una normale autopsia è più che sufficiente), si trovi sempre soltanto una minuscola traccia incastrata in un osso (capitano tutte a loro) da cui scaturisce tutta una serie di indizi che portano all’assassino. Se ci mettessimo a riflettere su ogni singola decisione presa dai personaggi, ci accorgeremmo che ne avrebbero potute prendere tante altre che queste li avrebbero portati completamente fuori strada. Che dire? Saranno pure dei geni (e Temperance Brennan lo rimarca di continuo), ma, pensandoci bene, si direbbe che sono soltanto molto fortunati!

Sarà per questo che nella finzione i casi si risolvono in un giorno e nella realtà spesso dopo anni di indagini, anche quando pare che siano risolti, non si è mai certi di aver preso il vero colpevole?

Eh sì, anche in questo caso non possiamo negarlo: sebbene la realtà spesso superi la fantasia, la finzione è molto più divertente e, soprattutto, rassicurante.

Non esiste niente del genere. Mi riferisco al titolo di questo articolo. Nonostante quanto accade nella finzione, in cui capita spesso che la risoluzione di un caso sia affidata a una fibra, in genere unica e isolata, trovata sulla scena e sulla vittima (a Sara Sidle di “ CSI” capita spesso; vedi foto), nella realtà tale fibra non servirebbe a dimostrare proprio un bel nulla. È chiaro che certi materiali rilasciano delle fibre minuscole che, volendo, possono essere confrontate, per esempio, con i vestiti di un sospettato o con qualche altro oggetto di natura tessile che appartiene a quest’ultimo.

Tralasciamo completamente i soliti fantomatici database, come quello che in una delle ultime puntate di “ Bones” che ho recentemente visto ricollegava una fibra sintetica al tappetino di un’auto lussuosa, che, come al solito, era un serie limitata, permettendo così di individuare il sospettato. Comunque, anche ammesso che il database esista (non ci credo ), ho forti dubbi che una particolare fibra venga usata solo per il tappetino di un modello di auto ( sappiamo bene che li fanno tutti in Cina, spesso nella stessa fabbrica da cui escono quelli della più economica delle utilitarie). Torniamo, invece, al caso in cui il sospettato c’è già ed è quindi possibile effettuare un confronto. Ma, se anche tale confronto fosse positivo, che cosa dimostrerebbe? Nulla.

Fibre identiche si trovano in materiali molto diversi, inoltre la nostra fibra potrebbe trovarsi lì per via di una innocente contaminazione precedente all’omicidio oppure perché trasferita alla vittima in seguito a un suo precedente contatto con qualcuno totalmente estraneo ai fatti.

Per questo motivo le fibre sono soltanto delle prove a supporto, che quindi non aggiungono certezza.

Un discorso simile vale anche per i capelli. In questo caso magari il confronto può essere più utile, in quanto aiuta a restringere il campo. Se sull’arma del delitto, per esempio, è attorcigliato un lungo capello biondo e il sospettato ha dei lunghi capelli biondi che da un confronto risultano della stessa tonalità e hanno altre caratteristiche simili (come la grossezza o il fatto che il colore sia o meno naturale), esiste una certa probabilità che appartenga a quella persona, ma probabilità non è certezza e ciò la rende ancora una semplice prova a supporto.

La vera svolta si avrebbe se il capello in questione avesse ancora il bulbo pilifero da cui prelevare e quindi analizzare il DNA. Se non dovesse esistere un buon motivo, indipendente dall’omicidio, in grado di spiegare la presenza del capello incriminato sull’arma il sospettato si troverebbe in grossi guai.

Un altro tipo di prova che si può rinvenire sulla scena è l’impronta di una scarpa, magari insanguinata. Se è diversa da quella della scarpa della vittima, quasi certamente quell’impronta appartiene all’assassino o altra persona che si trovava con lui al momento dell’omicidio. L’impronta può permettere ai criminologi di risalire al numero di scarpe e, se ha un disegno particolare, anche alla marca precisa (soprattutto se esistesse quel famoso database delle suole delle scarpe!). Ancora una volta può essere molto utile per un confronto. Resta il problema che, se non si tratta di scarpe uniche fatte su misura (al giorno d’oggi parecchio rare), anche questo tipo di prova non dà certezza, a meno che non si trovi una specifica corrispondenza riguardante l’usura della suola, dovuta al modo unico che ognuno di noi ha di camminare e che permette di consumare in maniera diversa alcune sue aree. In questo frangente il fattore tempo diventa essenziale, perché il logorio continua, se l’assassino seguita a portare quelle scarpe. Bisogna essere in grado di fare il confronto entro pochi giorni, al massimo un paio di settimane, altrimenti non sarà possibile trovare alcuna corrispondenza.

Analogamente alle impronte di scarpe, esistono altri tipi di segni caratteristici. Mettiamo il caso di un cacciavite usato per forzare una finestra. Di certo lascia un segno sull’infisso, che corrisponde alla sua forma. Se il cacciavite non è nuovo, con l’uso si è logorato, quindi l’impronta che si lascia dietro è unica. Come per le scarpe e per lo stesso motivo, il confronto, però, deve essere fatto nel più breve tempo possibile.

E se il cacciavite fosse l’arma del delitto?

Di certo ha lasciato sul corpo della vittima un’impronta, magari non distinguibile come sull’infisso, a meno che non abbia intaccato l’osso. Ritrovare un’arma simile a casa del sospettato e individuare su di essa delle tracce di sangue (che, come tutti sappiamo, è molto difficile da togliere, tanto da rimanere lì anche se non lo si vede a occhio nudo) potrebbe essere una prova schiacciante. Ancora di più se su di essa ci sono le sue impronte e lui non ha un alibi per l’ora del delitto. A meno che qualcuno non abbia deciso di incastrarlo, usando il suo cacciavite, cosa che nella finzione capita molto più spesso che nella realtà.

Per individuare l’arma del delitto abbiamo visto spesso i criminologi delle serie TV mettersi a infilzare omini di gelatina o carcasse di animali con gli oggetti ritrovati a casa del sospettato. Di solito questa dispendiosa pratica non porta a nulla, eccetto il raro caso che il sospettato sia stato incastrato. Il vero colpevole, ovviamente, si libera dell’arma del delitto!

Ancora più dispendiosa è la pratica di infierire sui surrogati delle vittime con oggetti a caso che i protagonisti dei vari CSI piazzano su un tavolo e provano uno per uno. Lo scopo è perlomeno quello di capire che arma devono cercare. La possibilità di beccare quella giusta tra un numero quasi infinito di oggetti che lacerano la carne in maniera simile rasenta lo zero. Be’, in questo caso invece ecco che salta subito fuori un utensile strano (che fortuna!), che corrisponde alla perfezione alla forma della ferita. Di solito, quando accade, fornisce un’informazione preziosa, poiché un sospettato usa qualcosa del genere per lavoro o per hobby.

E poi ci sono i famosi traumi da corpo contundente.

La vittima è stata colpita in testa da un oggetto che potrebbe essere un martello, una mazza, una lampada, un trofeo o chissà cosa. L’impatto ha provocato un trauma peri-mortem (talvolta non immediatamente visibile, ma che appare sotto forma di ematoma dopo che il corpo viene tenuto nella cella frigorifera per alcune ore) e magari ha lasciato una bella impronta sulle ossa del cranio.

Ed ecco che i criminologi, con grande divertimento, infilano le tute e gli occhiali protettivi (quell’attrezzatura che non usano sulla scena del crimine; vedi foto sopra tratta da “ CSI: NY”) e iniziano a prendere a mazzate dei poveri manichini, finché non trovano l’oggetto giusto. Il meccanismo è identico al caso del cacciavite: se l’arma viene rinvenuta a casa del sospettato, qualcuno lo ha incastrato; se invece non si trova, loro riusciranno comunque a individuarla andando a tentativi tra migliaia di possibilità, sprecando senza ritegno pupazzi, gelatina e carcasse di maiale, e da lì scoveranno l’impensabile colpevole che usa lo stesso tipo di strumento per fare dell’innocente bricolage. Poi, analizzando la sua cassetta degli attrezzi, troveranno la spranga con lo stesso identico profilo, che sarà insanguinata oppure recentemente pulita con candeggina (a differenza dei restanti attrezzi che saranno a dir poco luridi).

Potrei andare avanti così all’infinito nel raccontarvi di tutte queste prove che sono il pane quotidiano dei criminologi della finzione e il cui rinvenimento è, di conseguenza, la base su cui poggiano le trame delle storie investigative incentrate sulla scienza forense.

Come autrice ne uso diverse pure io, soprattutto perché so che è quello che il lettore si aspetta di leggere. E poi, diciamocelo, è divertente utilizzarle! Però preferisco mettere in evidenza come la loro utilità sia limitata, sfruttandole spesso come elementi che supportano il processo dell’investigazione fatto di intuito e immaginazione, oppure che escludono alcuni scenari. Questo perché spesso tali prove sono più utili per escludere che per confermare.

Così, in “ Sindrome”, un elemento interessante durante l’analisi delle scene di due omicidi è proprio la totale assenza di impronte di scarpe in un appartamento praticamente immacolato, dove giace un cadavere sporco e le cui suole presentano del terriccio. Una tale constatazione porta il detective Shaw e la sua squadra a ritenere che l’assassino abbia cancellato tali tracce o, ancora meglio, che la vittima non abbia mai camminato su quel pavimento, dove è stata semplicemente scaricata, perciò quella non è la scena primaria.

Ne “ Il mentore”, invece, sfrutto il caso dell’ ematoma che compare a scoppio ritardato (perché non visibile sul cadavere subito dopo la morte) e che rivela che la vittima è stata spinta con una scarpa il cui profilo appuntito ricorda la calzatura di una donna. Ciò porta gli investigatori a teorizzare che una donna sia l’assassina (o la complice dell’assassino) e spingerà la detective Leroux a porre determinate domande a un testimone oculare, che forse ha visto qualcuno lasciare la scena del crimine.

Il bello è che buona parte di tutto questo non l’ho imparato leggendo trattati di scienza forense, ma leggendo i romanzi di Patricia Cornwell, guardando i “ CSI”, “ Bones”, “ NCIS”, “ Body of Proof” e tanti altri. Tutti mezzi che, prendendo spunto dalla scienza per creare delle storie, oltre a divertire il proprio fruitore, nel loro piccolo di strumenti di intrattenimento, alla fine, arricchiscono in un certo senso quest’ultimo, lasciandolo con un po’ di conoscenza in più e, nel contempo, con una certa curiosità di acquisirne dell’altra.

Una delle frasi che si sente più spesso pronunciare nelle serie TV che si occupano di scienza forense è che le prove, a differenza delle persone, non mentono. Una variante di questa affermazione è che i morti (i loro corpi), a differenza dei vivi, non mentono. Il succo del discorso è sempre lo stesso: nelle prove materiali si trova già la risposta per scovare l’artefice del crimine (Mac Taylor di “ CSI: NY” pare averne davvero tante a disposizione nella foto accanto), basta individuarle e interpretarle nella maniera giusta. Nella realtà, però, la maggior parte delle prove fisiche che si trovano sulla scena di un crimine non permettono di identificare in maniera univoca una persona, sono soggette al problema della contaminazione e quindi in ultima analisi possono al massimo fungere da prove a supporto dell’accusa, ma non sono sufficienti da sole a mandare qualcuno in galera.

L’identificazione di una persona (che sia colpevole o comunque coinvolta nel delitto) può essere compiuta con successo, in assenza di testimoni (che però possono mentire!), solo se questa coinvolge degli elementi rinvenuti sulla scena che le appartengono in maniera esclusiva, anzi, che sono proprio parte della persona in questione.

Si tratta degli identificatori biometrici. Di questi ultimi esistono due categorie. La prima include caratteristiche fisiologiche, come le impronte digitali, il DNA, il riconoscimento facciale, dell’iride o della retina. La seconda riguarda caratteristiche comportamentali, quali l’andatura, la voce o la grafia.

Questi identificatori sono tipici di una determinata persona, ma alcuni di essi sono addirittura unici e stabili durante tutta la vita, e possono essere lasciati sulla scena di un crimine.

Sto ovviamente parlando di impronte digitali e DNA.

Nella realtà Nella realtà trovare questo tipo di prove fisiche utilizzabili per identificare il colpevole è abbastanza difficile. Le impronte digitali, in particolare, sono ovunque in una scena del crimine e spesso sono talmente tante e incomplete da non essere utilizzabili, a meno che non vengano rinvenute sull’arma del delitto. Il DNA è ancora più raro da individuare. Per entrambi è comunque necessario un confronto per stabilirne l’origine (per esempio, prelevando un campione di cellule dalla bocca di un sospettato, come Greg Sanders di “ CSI” fa nella foto accanto a un personaggio interpretato da Justin Bieber), ma esistono anche dei database (quello del DNA però si trova in un numero di paesi ancora limitato), per cui da un’impronta o una traccia ematica rinvenuta sulla scena di un crimine si può, almeno in teoria, risalire a una persona, anche se questa non è stata finora collegata al caso.

Questo è un raro caso in cui la finzione assomiglia alla realtà.

Anche nella finzione difficilmente il colpevole si lascia dietro impronte digitali e DNA utilizzabili, ma il motivo è che, se così fosse, il caso verrebbe risolto troppo in fretta e non ci sarebbe nessuna storia da raccontare!

Ciò non significa che queste prove non appaiano nelle serie TV, nei film e nei libri. Tutt’altro.

Nelle investigazione della finzione si trovano quasi sempre impronte e DNA, ma di qualcuno che non è il diretto colpevole, cosa che, possibilmente, tende a mandare fuoristrada criminologi e investigatori e a distrarre il lettore/spettatore.

La finzione, però, ancora una volta sottolinea il valore assoluto di questo tipo di prove (be’, lo fa anche con le fibre e le vernici!), senza mai mettere in evidenza alcune problematiche che le riguardano.

Per esempio, guardando lo solita puntata di “ CSI” si avrà l’impressione che basti inserire un’impronta rinvenuta sulla scena nel computer per avere in tempi brevi un unico riscontro: quello del proprietario dell’impronta. Non è affatto così. A parte che i tempi non sono affatto brevi secondo le dimensioni del database, c’è anche da considerare che il computer potrebbe dare ben più di un probabile riscontro e nessuno sarà uguale al 100%. A quel punto interviene l’esperto che fa un confronto visuale tra l’impronta a disposizione e quella nel database, per stabilire se effettivamente corrispondono e magari escludere alcuni risultati, se non tutti. È un essere umano che prende questa decisione e, come tale, potrebbe sbagliare.

Eppure sia nella finzione che nella realtà (a questo proposito vi parlerò nel prossimo articolo di questa serie di alcuni errori clamorosi) l’impronta digitale è considerata una prova schiacciante, poiché non esistono due persone al mondo con le stesse impronte precise.

Il DNA lo è ancora di più. Anche qui vale il discorso dell’unicità (eccezion fatta per i gemelli monozigoti), solo che non tutti sanno che anche l’analisi del DNA non dà un risultato assoluto. In questo caso il fattore umano non c’entra, perché l’analisi parla da sé, ma i suoi risultati sono di natura statistica, poiché ovviamente non si analizza tutto il corredo genetico a disposizione, ma solo un certo numero di loci. È, altresì, vero che la probabilità che campioni di due persone diverse (non gemelli) restituiscano lo stesso profilo è talmente bassa da poter essere considerata pari a zero.

Quindi sì, il DNA è una prova che non da adito a dubbi, che si tratti di realtà o finzione, solo che in quest’ultima si tende a semplificare la sua individuazione e la sua analisi, che spesso viene svolta in un tempo irrisorio.

Alla fine il criminologo di turno arriva tutto sorridente con un foglio (o un tablet) dal suo capo per mostrargli il risultato, dopo aver compiuto analisi e confronto nel database nel giro di una mezz’ora scarsa. Ma d’altronde bisogna fare in fretta, perché il caso va chiuso entro la giornata e questa prova sarà soltanto una delle tante che avvicinerà alla soluzione, senza però esserla essa stessa.

Anche nella trilogia del detective Eric Shaw ho usato impronte digitali e DNA. Addirittura ne “ Il mentore” parlo di un caso di manipolazione delle prime, che il protagonista utilizza per far confessare un sospettato. In “ Sindrome”, invece, le impronte su un’arma del delitto saranno un elemento importante nell’identificazione del colpevole. Non posso entrare nei dettagli, lasciandoli alla lettura del libro, ma posso dire che a questo proposito mi sono soffermata a spiegare come le impronte sono state raccolte e su come esistano metodi diversi per farlo a seconda del tempo passato dalla loro deposizione.

Il primo e più comune nella finzione è quello in cui si spennella una polvere scura sulle superfici per individuare eventuali impronte latenti (come nella foto sopra con Eric Delko di “ CSI: Miami”). Nella realtà (e anche nei miei libri) questa polvere si chiama grigio-argento e viene effettivamente utilizzata a questo scopo per delineare le linee papillari, quelle che sono state impresse su superfici perlopiù lisce a causa della presenza di materiale sebaceo sui polpastrelli (in “ Sindrome” mi sono presa l’ennesima piccola licenza, indicando una superficie su cui in genere non è semplice rilevare delle impronte, ma sono rimasta volutamente vaga, lasciando intendere che fosse davvero liscia o supponendo che i criminologi, al solito, fossero stati fortunati). Questo metodo viene usato solo se le impronte sono relativamente recenti, ma, se risalgono a più di due o tre giorni, potrebbero essersi asciugate, quindi è necessario ricorrere a una sostanza chimica chiamata ninidrina, che reagisce con gli amminoacidi presenti nel sudore, generando una colorazione visibile.

Anche il DNA fa la sua comparsa nella mia serie (su delle macchie di sangue in “ Sindrome”) e anch’esso, nella migliore tradizione della finzione, è usato più che altro per rimescolare le carte e complicare il lavoro ai protagonisti.

Ma, se non altro, posso dire di aver dato un tocco di realisticità al tutto, mostrando come per la sua analisi questi abbiano dovuto aspettare almeno qualche giorno.

Le impronte digitali sono uniche e per questo motivo sono considerate il metodo più efficace per stabilire l’identità di una persona insieme all’analisi del DNA, che però è molto più difficile da reperire sulla scena del crimine. Ma, a differenza del DNA che viene confrontato tramite a un procedimento strumentale il quale dà una risposta su cui, salvo manipolazioni del campione, non ci sono dubbi (per quanto fornisca solo un dato statistico), l’esame delle impronte digitali viene invece compiuto visivamente da una persona. Il computer può selezionare alcuni possibili profili che presentino delle somiglianze con l’impronta rilevata sulla scena, ma poi è il criminologo che deve fare un confronto visuale e prendere una decisione.

Si sa che il fattore umano comporta sempre un margine di errore, eppure ci si è resi conto quanto questo possa essere vero anche nell’ambito del confronto delle impronte digitali solo quando si sono verificati dei casi clamorosi di errori giudiziari.

Uno dei più famosi riguarda l’attacco terroristico di Madrid del 2004. Sulla scena era stato trovato un sacco di plastica contenente dei detonatori. Su di esso era stata rilevata un’impronta digitale latente, che era poi stata digitalizzata e trasmessa all’Interpol. Il confronto automatizzato con il database di quest’ultima aveva fornito venti risultati. Tra questi ne era stato individuato uno che, secondo un esperto di impronte digitali dell’FBI, presentava una corrispondenza molto elevata, tanto da portarlo a dire di aver trovato il proprietario dell’impronta rinvenuta sulla scena. La sua conclusione venne poi confermata da altri due esperti sempre all’FBI.

L’impronta era di un canadese, di nome Brandon Mayfield, un avvocato di fede musulmana, sposato con una donna egiziana. L’uomo negò di avere a che fare con l’attentato, ma venne comunque arrestato in base al rinvenimento di una sua impronta digitale.

Successivamente un altro esperto indipendente confermò per la quarta volta la conclusione di quelli dell’FBI, ma poco tempo dopo la polizia spagnola dichiarò di aver trovato il vero colpevole, il proprietario di quell’impronta (un algerino, che è stato poi incriminato per l’attentato). In virtù di ciò Mayfield, che non aveva davvero niente a che fare col caso, venne rilasciato.

La domanda che ci si pone è: come è possibile che ben quattro esperti fossero convinti che l’impronta ritrovata era la sua? Alla luce di questo, quanto è davvero affidabile l’uso delle impronte digitali per stabilire la colpevolezza di qualcuno?E questo caso non è neppure l’unico, sebbene sia il più eclatante.

Un altro, per esempio, è avvenuto nel Regno Unito, dove sulla scena di un omicidio (la vittima si chiamava Marion Ross) fu rinvenuta un’impronta poi attribuita a una detective (Shirley McKie) che lavorava effettivamente al caso. Si potrebbe pensare al classico esempio di contaminazione involontaria della scena da parte della polizia, ma la detective non era mai entrata nel bagno dove era stata trovata l’impronta e, siccome continuava ad affermarlo, venne accusata di spergiuro e perse il lavoro.

Successivamente si resero conto che l’impronta non era sua. C’era stato, appunto, un errore umano da parte del criminologo che aveva eseguito il confronto. La detective riottenne il lavoro, ma allo stesso tempo siccome era stato trovato il colpevole dell’omicidio (un certo David Asbury) sempre grazie a un’impronta digitale, la corte non accettò quest’ultima come prova e lui venne rilasciato.

Anche in questo caso era stato fatto un errore, con l’aggravante che aveva avuto un’ulteriore conseguenza negativa, quella di far rilasciare il vero colpevole.

Quanti altri errori del genere vengono compiuti senza che se ne sappia nulla? Quante persone sono state scagionato o, peggio, incriminate e magari incarcerate a causa di questi errori?

Non si sa, ma di certo tutto questo mette in evidenza come l’uso delle impronte digitali, o di altre prove fisiche la cui identificazione dipende in gran parte o esclusivamente da una decisione presa da un essere umano,potrebbe non dare affatto certezze.

Di certo si può ridurre il margine di errore con opportuni accorgimenti. Nel caso di Mayfield l’errore era probabilmente dovuto al fatto che tutti gli esperti coinvolti sapessero che l’uomo era musulmano (cosa che può creare un pregiudizio) e nel caso della McKie il fatto che lei lavorasse al caso (altro pregiudizio), ma soprattutto i successivi al primo erano consapevoli della conclusione cui erano giunti i loro colleghi (i confronti, invece, avrebbero dovuto essere ciechi).

Tutto ciò riguarda la realtà, che ancora una volta si presenta molto più avara di certezze di quanto non sia la finzione.

Onestamente non ricordo un solo film, romanzo o serie TV in cui il criminologo di turno abbia sbagliato dell’identificare il proprietario dell’impronta. Nella finzione queste figure professionali sono mostrate infallibili e, se mai esiste errore, è dovuto a una manipolazione della scena da parte del colpevole oppure è volontario.

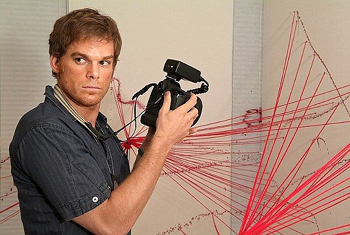

In quest’ultima casistica rientrano le vicende di Dexter Morgan, protagonista della serie TV “ Dexter” (e dei libri di Jeff Lindsay da cui è tratta), l’ ematologo forense che spesso altera le proprie conclusioni di esperto o manipola le prove durante le indagini per coprire il proprio operato come serial killer o per assicurarsi che una certa persona non venga arrestata in modo che lui stesso possa ucciderla.

Insomma, nella finzione si tende ad esaltare l’astuzia dei protagonisti e i difetti, quando ci sono, non riguardano mai la sfera lavorativa. Tipicamente l’investigatore beve (o addirittura si droga), mangia poco, dorme poco o niente e magari neppure si lava, ma quando si tratta di indagare su un omicidio è sempre lucidissimo!

Un esempio di questo cliché è la serie di libri di Michael Connelly che ha come protagonista il detective Harry Bosch, da cui negli ultimi anni è stata tratta la serie TV “ Bosch” prodotta dagli Amazon Studios. Nel secondo libro, “Ghiaccio nero”, c’è poi un caso di errore nell’identificazione del proprietario delle impronte digitali, ma si tratta di un qualcosa di voluto e orchestrato per sviare le indagini e non di un semplice sbaglio fatto da chi ha compiuto il confronto.

L’errore umano senza un secondo fine non funziona un granché nella finzione L’errore umano senza un secondo fine non funziona un granché nella finzione, forse perché è troppo realistico.

Io stessa ammetto che nello scrivere la trilogia del detective Eric Shaw non ho inserito e non intendo inserire errori del genere da parte dei protagonisti. Qualche volta possono lasciarsi sfuggire un dettaglio (perché la cosa torna utile alla trama), ma mai sbagliare il confronto di un’impronta. Gli errori al massimo li fa l’antagonista di turno.Ciò non significa che non sfrutti il fattore umano. Il detective Shaw infatti sfrutta questo tipo di vulnerabilità delle scienze forensi per addomesticare le prove, come nel caso di Johnson ne “ Il mentore”, in cui fa in modo che vengano trovate le sue impronte sull’arma del delitto per indurlo a confessare.

Ma cosa succederebbe se nel seguire il proprio istinto puntasse alla persona sbagliata? Mettiamo che sia straconvinto di aver trovato il colpevole e forzi la situazione, manipolando una prova in modo che quest’ultimo non possa sfuggire alla giustizia.

E se successivamente, magari anni dopo, saltasse fuori qualcosa che mette in dubbio la validità di quella convinzione?

È proprio questo possibile dubbio che esplorerò nel libro finale della serie, “Oltre il limite”.

Sappiamo bene che la finzione altera molti degli aspetti relativi all’analisi delle prove fisiche durante un’investigazione. Prima di tutto esalta la sua importanza, quando nella realtà il più delle volte le prove fisiche portano a ben pochi risultati conclusivi per l’individuazione del colpevole.

In secondo luogo, le tempistiche non corrispondono a quelle reali. I tempi morti non sono divertenti, perciò nella finzione tutto avviene in maniera molto rapida, bastano pochi minuti o secondi per trovare un riscontro, perciò il colpevole viene individuato in un giorno (nelle serie TV) o in pochi giorni (nei film e nei romanzi).

Anche la tecnologia è ben lontana da quella reale. A parte la rappresentazione di apparecchiature fantascientifiche, vale a dire che non esistono (ancora), i laboratori di scienza forense vengono sempre descritti come estremamente moderni e che possono contare sulle ultime tecnologie sul mercato, inoltre hanno un personale numeroso e molto tempo per dedicarsi ai casi, senza nessun lavoro arretrato.

Nella realtà i finanziamenti per questi laboratori non sono mai così abbondanti, il personale non è sufficiente per stare al passo con i crimini e quindi il lavoro arretrato è la normalità, diventando uno dei principali motivi per cui la risoluzione dei casi può richiedere mesi o anni, quando vengono risolti.

Inoltre, alcuni laboratori possono persino essere assenti nel territorio in cui è avvenuto il crimine, quindi le prove vengono inviate altrove, rendendo ancora più lenta la procedura. Per esempio, lo scorso maggio ho avuto l’opportunità di visitare una caserma della Polizia di Stato nella mia città, Cagliari, dove ci è stato brevemente spiegato anche il ruolo della Polizia Scientifica (da non confondere col RIS, il Reparto di Investigazioni Scientifiche, che fa parte dell’Arma dei Carabinieri e svolge un lavoro analogo). E ho scoperto che a Cagliari non c’è un laboratorio biologico, quindi eventuali analisi del DNA sui reperti vengono fatte a Roma. D’altronde trovare una sorgente di DNA nelle prove fisiche è abbastanza raro e, fortunatamente, i crimini violenti da queste parti sono tutt’altro che comuni, quindi pensandoci bene tutto ciò ha una certa logica, ma, considerando il problema geografico (siamo in un’isola) e la mole di lavoro che di certo esiste già nei laboratori di Roma, non si tratta di una situazione ideale.

Questo già di per sé rappresenterebbe una motivazione sufficiente a impedirmi di ambientare uno dei miei libri nella mia città (oltre al fatto che qui non ci sono mai stati dei serial killer, nel senso moderno del termine).

Infine c’è da considerare la valutazione che questo lavoro poi ottiene in tribunale. Sappiamo che l’effetto CSI può dare l’impressione che i casi vengano risolti e i colpevoli condannati laddove esistono sufficienti prove fisiche, quando in realtà nella maggior parte delle situazioni sono altri tipi di prove a determinare il risultato di un processo.

C’è però un altro aspetto che viene rappresentato in maniera distorta nella finzione che si occupa di scienze forensi: i vari ruoli delle persone che partecipano alle investigazioni.

Nella finzione vediamo le stesse persone raccogliere le prove sulla scena del crimine, analizzarle in laboratorio, identificare i sospetti, interrogare questi ultimi, i testimoni e le vittime (se non sono morte!), e addirittura compiere degli arresti.

La realtà è spesso diversa. Ci sono i cosiddetti investigatori della scena del crimine, che raccolgono le prove sulla scena. Poi ci sono gli scienziati forensi che le analizzano ed eventualmente un medico legale, nel caso di un omicidio. Mentre l’identificazione dei sospetti, gli interrogatori e gli arresti vengono svolti dagli agenti e gli investigatori (i detective, in contesto anglosassone) della polizia. Gli esperti forensi e i medici legali, poi, possono rientrare in gioco nell’aula di un tribunale per illustrare alla corte i risultati dell’esame delle prove fisiche.

Questa compartimentazione, oltre ad avere uno scopo organizzativo (ognuno si specializza in un aspetto, fornendo così una migliore prestazione), è importante per mantenere l’oggettività durante un’investigazione. In certi contesti geografici la separazione tra i vari ruoli è meno netta, ma in altri è totale. Talvolta è tale che, come spesso accade nel Regno Unito, gli investigatori della scena del crimine e/o gli esperti forensi potrebbero non essere affatto dei poliziotti.

Allo stesso tempo però tutte queste persone interagiscono fra di loro, si consultano, perché se ciò non avvenisse si avrebbe una riduzione dell’efficienza. Si cerca, insomma, di trovare un giusto equilibrio che permetta di ottenere il miglior risultato. Poi questo, al contrario di come si osserva nella finzione, può non arrivare o, peggio, essere errato, poiché si parla sempre di persone che possono compiere degli errori.

Esistono poi delle terminologie specifiche che nella finzione non vengono usate o vengono semplificate, anche perché quelle reali tendono a cambiare da un paese all’altro o semplicemente sono troppo lunghe o astruse per essere usate in narrativa.

Un classico esempio è quello dei termini anatomopatologo, medico legale e coroner. Sono tre cose diverse che spesso nella finzione coincidono e possono farlo anche nella realtà, ma non è sempre così. L’ anatomopatologo è uno specialista che individua e analizza le alterazioni di tessuti e organi dovuti a malattia. In genere lavora sui vivi, non sui morti. Può però essere coinvolto in un’investigazione oppure diventare un medico legale, poiché la sua specializzazione è particolarmente adatta per l’individuazione della causa della morte o di altre lesioni nel cadavere di una vittima. Il medico legale è, in sintesi, la persona che si occupa delle autopsie. Non deve però essere necessariamente specializzato in anatomopatologia. Si tratta di un tipo di carriera lavorativa dove possono convergere dei medici che si sono specializzati in qualcos’altro. Mi viene in mente a questo proposito un esempio della finzione: “ Body of Proof”, dove la protagonista è un neurochirurgo che in seguito a un incidente non può più esercitare e quindi si è messa a lavorare come medico legale (e, come si vede dalla foto sopra, si mette persino a perquisire la scena del crimine). Infine il coroner è una figura tipicamente anglosassone, anche se il nostro background di finzione americana e britannica può portarci a pensare che esista ovunque. Si tratta di un ufficiale giudiziario che in caso di morti sospette ha il compito di stabilire le circostanze del decesso e l’identità della vittima. Il coroner può essere un avvocato o un medico, quindi talvolta è un medico legale, ma spesso non è così. Ciò dipende anche dalle leggi del singolo paese o addirittura, nel caso di paesi federali (come gli Stati Uniti d’America), dello stato/regione.

E poi c’è la distinzione tra criminologo e criminalista. I due termini hanno significati diversi in paesi diversi.

In inglese, il criminologo (criminologist) è un esperto di scienze forensi, quindi può essere un investigatore della scena del crimine e/o un tecnico forense. Il termine “criminalista” (criminalist) può essere inteso sia come esperto di scienze forensi che come sinonimo di penalista e di psicologo o psichiatra penale. La scelta dell’uno o dell’altro termine varia secondo la diversa variante linguistica (americana, britannica, canadese, australiana, neozelandese, ecc…) e l’uso comune. Tra i due prevale soprattutto il termine “criminologo”, anche perché è quello usato nella finzione. I britannici spesso evitano il termine “criminologo”, che è più americano, ricorrendo a quelli specifici di “investigatore della scena del crimine” (crime scene investigator) e “tecnico forense” o “scienziato forense” (forensic scientist).

E in Italia? Qui l’uso è ancora diverso. La persona che analizza le prove fisiche è definita criminalista.

Il criminologo, invece, è un esperto di criminologia, vale a dire quella scienza che studia i reati, i loro autori, le vittime, i tipi di condotta criminale, la prevenzione dei crimini e il reinserimento dei colpevoli nella società, dopo aver scontato la propria pena. È insomma un campo interdisciplinare che unisce competenze nell’ambito del diritto penale, la psicologia, la biologia, la sociologia e tante altre discipline e che si focalizza sul “chi”, non sul “dove” o il “come”, quindi non partecipa alle indagini né ai processi.

Chi, come me, scrive romanzi in cui si parla anche di scienze forensi deve tenere conto nel target dei lettori, di cui io stessa faccio parte, sia per quanto riguarda le conoscenze terminologiche sia dal punto di vista geografico. Per evitare confusione nel lettore, nei libri della trilogia del detective Eric Shaw ho cercato di utilizzare dei termini semplici, comprensibili e di uso comune. Per questo motivo parlo di “ medico legale” e non dell’eventuale specializzazione del dottor Dawson o del suo assistente, il dottor Collins (che compare per la prima volta in “ Sindrome”). Uso, solo una volta, anche il termine “ coroner”, visto il contesto anglosassone, in una scena de “ Il mentore” a indicare la presenza di questa figura o di un suo rappresentante in una scena del crimine con un cadavere. In realtà nomino il furgone del coroner, senza specificare chi sia il coroner.

Dovendo poi indicare il ruolo dei personaggi che lavorano per la scientifica di Scotland Yard con un termine unico e di largo uso nella finzione, ho usato il generico “criminologo” (se la storia fosse stata ambientata in Italia sarebbe stato sbagliato) invece che “investigatore della scena del crimine” o “scienziato forense”, che suonano troppo tecnici o semplicemente ingombranti in un romanzo per indicare la persona che sta parlando, sebbene siano quelli più corretti in un contesto britannico.

Infine, per fare onore all’abitudine di serie TV, film e altri romanzi di utilizzare i personaggi in tutte le fasi delle indagini, i miei criminologi vanno sulla scena, fanno le analisi in laboratorio, ma sono anche tutti quanti poliziotti (cosa non sempre vera nel Regno Unito), non solo il detective ispettore capo che dirige la squadra (Eric Shaw), quindi interrogano le persone, partecipano agli inseguimenti e arrestano i criminali, e a differenza della maggior parte dei veri poliziotti britannici portano addirittura un’arma da fuoco.

|

|

Do you speak English?

Ci sono 1359 persone collegate

ATTENZIONE: La navigazione su questo sito implica l'accettazione della

Privacy Policy

Cookie Policy

Acquista i miei libri su

Questo sito partecipa al programma di affiliazione di Amazon.

Puoi acquistare

i miei libri

anche su:

Segui Anna Persson su Twitter

Membro di

|